この記事はで読むことができます。

最近、まわりのママ友が「知育やってる?」って普通に聞いてくるんだけど、正直…何をすれば知育なのか分かんないんだよね。

わかる、それ。なんか「早期教育」と「知育」って違うらしいけど、曖昧だよね。うちはとりあえず絵本読んでるけど、これでいいのかなって不安になる。

SNS見てると「知育おもちゃ」とか「カード学習」とか出てきて、正直プレッシャーで…。

そういうのじゃなくて、もっと“親が日常でできること”を知りたいんだよね。

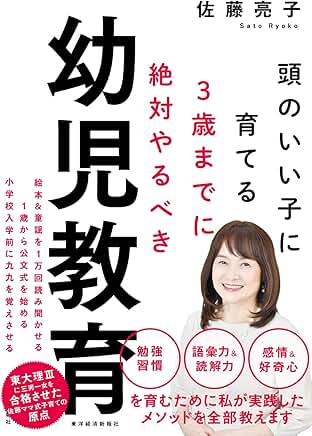

それで読んだのが『3歳までに絶対やるべき幼児教育』。佐藤ママのやり方って、めっちゃシンプルなのに芯があるなって思ったよ。

うん、“教育”って構えるんじゃなくて、“一緒に過ごす時間”が知育になるっていう視点にホッとした!

知育は、特別な教材やお金が必要なわけではありません。

本記事では、親が日常生活でできる「言葉かけ」「絵本の読み聞かせ」「関わる時間」の3つの視点から、家庭でできる知育法を紹介します。

知育とは“早期教育”や“英才教育”ではなく、日常での親の関わりの中で育まれるものです。まずは「何が知育なのか」を明確に理解することが第一歩になります。

語りかけの工夫、絵本や童謡の取り入れ方、親子で過ごす時間の質を高めることで、自然と知育ができるようになります。道具より“日々の習慣”が子どもの知性を育てます。

時間がない中でも実践できる、シンプルかつ効果的な知育法が具体的に紹介されています。完璧を目指すのではなく、“できることを続ける”が最大のコツです。

| 著者 | 佐藤 亮子 |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

| 出版日 | 2019年12月6日 |

| ジャンル | 子育て・教育法 |

子どもの理性と読解力を育てるうえで、最も大切なのは「言葉をたくさん浴びせること」です。著者は、言葉は“理解してから与える”のではなく、“理解する前から大量に与える”べきだと述べています。テレビを排除し、絵本や語りかけで意識的に「言葉の貯金」を増やすことで、子どもの感受性や思考力が育っていくのです。

理性的に物事を考えるためには、内面の“言葉の引き出し”が不可欠であり、それが感情のコントロールや論理的思考の土台になります。読み聞かせは1日10冊以上、言葉かけは生活のあらゆる場面で行うという徹底ぶりは、子どもを尊重した知育の姿勢そのものです。言葉を与えることで、子どもは聞く力・話す力・考える力の基礎を身につけていきます。

これは、学校での学びだけでなく、人との関係性にも大きく影響する能力です。たとえ言葉が返ってこなくても、親が語りかけることに意味があります。言葉のシャワーは、子どもに安心感と知的な刺激を与える最高の教材です。3歳までにどれだけ言葉に触れたかが、後の学力や人間関係のベースを形づくるのです。

感情の教育は“教え込む”のではなく、“感じさせる”体験を通じて育まれます。本書では、絵本の読み聞かせや童謡を通して、子どもの感受性と共感力を育てる重要性が繰り返し語られています。

物語の中でキャラクターの喜怒哀楽にふれることで、子どもは“他者の気持ち”を自然と想像するようになります。また、童謡のリズムや歌詞に込められた感情が、言葉を超えて子どもの心に届くのです。

著者の家庭では、毎日複数冊の絵本を読み、童謡を一緒に歌う時間が日課となっていました。そうした習慣が、子どもたちの内面に豊かな感情のレイヤーをつくり出していきます。親が「思いやりなさい」と言葉で教えるのではなく、物語を通して“共に感じる”ことが何よりの教育です。

共感力のある人間に育つためには、“感情を感じる場面”が日々の中にある必要があります。絵本や歌は、子どもの心を優しく耕す、知育以上の教育ツールです。

著者は「子どもは親の“時間”を食べて育つ」と表現し、0〜3歳の親の関わりが子どもの土台になると強調しています。特別な知識や教材がなくても、親が“そばにいて関わる時間”そのものが、子どもに安心感と愛情を届けるのです。

著者はテレビやスマホの時間を極力排除し、親子の時間を最優先にする生活スタイルを築いていました。この姿勢が、子どもたちに「自分は大切にされている」という感覚を根づかせ、自信と主体性の源になります。

また、ただ一緒にいるだけでなく、絵本を読んだり、会話をしたり、歌を歌ったりといった“質のある関わり”が習慣化されていました。こうした時間の積み重ねが、学力や社会性といった能力の礎となっていきます。

3歳までは脳の発達も急速で、吸収力が高い時期。だからこそ、この時期に“人との関わり”を通して学ぶ経験が、将来の行動力や人間関係に大きく影響します。「時間がない」ではなく、「今だけは子どもに時間を使う」と覚悟することが、最も価値ある知育になるのです。親の関わりこそが、子どもの生きる力を育てる最大の教育です。

家事の合間や移動中でも「今日は何する?」「見て見て、赤いバスだね」など、どんな小さなことでも語りかける時間を意識しましょう。返事がなくても語りかけること自体が、子どもの脳に刺激を与え、感情や思考の土台を育てていきます。毎日同じ言葉の繰り返しでも、子どもは安心感を持って言葉の世界に親しんでいきます。

朝や寝る前に1日1冊でもいいので絵本を読み、同じ童謡を一緒に歌う習慣を作りましょう。キャラクターの感情を一緒に話したり、歌詞の意味を少しずつ説明してあげることで、自然と子どもの共感力や感性が育ちます。読んだり歌ったりする時間が、親子の感情を共有する大切なコミュニケーションになります。

食事の時間や入浴、寝かしつけなど、一日の中で「顔を見て関わる時間」を大切にしましょう。スマホやテレビを控えて、子どもと向き合うことに集中するだけでも、子どもの安心感や自信は大きく変わります。特別なことをしなくても、ただ“そばにいてくれる”という存在が、最大の教育になります。

実際の育児体験に基づく具体的な方法論やエピソードが多く、取り入れやすい内容が豊富でした。ただし、読者の家庭環境や価値観に左右される面もあるため、万人にとっての実用性には限界があります。特に1万回の読み聞かせなど、実践のハードルがやや高いです。実行力と継続力が求められる点で、実用性に一部制約があると感じました。

エピソードを交えて丁寧に語られており、読み手にとって非常に理解しやすい構成になっていました。専門用語や難解な表現はほとんど使われず、平易な日本語で一貫しています。体験談の語り口が多く、親しみやすさも高かったです。育児初心者でもすっと内容に入れるやさしさがあります。

著者の家庭環境や考え方が強く反映されているため、すべての家庭にそのまま応用するのは難しい部分があります。特に公文式への依存や0~3歳教育の強調は、他の教育観と相容れないこともあります。育児に対する価値観の違いによって、受け入れ方が大きく分かれる点は否めません。汎用的なノウハウ書というより、実践記録に近い印象です。

語り口は温かく、親しみやすい文章が続くため、読書のストレスはほとんどありませんでした。ただし、内容が繰り返し的で、同じ主張が何度も出てくるため、読み進めるうちにやや冗長に感じる部分もあります。章構成も明快ですが、情報が多く詰め込まれている分、読む側の集中力が求められます。

筆者の育児経験は豊かですが、教育学や心理学といった学術的な裏付けはやや弱い印象です。実体験と結果をもとに話が展開されていますが、根拠の提示は少なめでした。そのため、理論的な教育書を求めている読者にはやや物足りなく感じるかもしれません。あくまで「成功体験の共有」という位置づけが強いです。

読んでみて思ったけど、知育って“勉強させる”ことじゃなかったんだね。

うんうん。むしろ「絵本読んであげる」「話しかける」っていう日常の積み重ねが、一番の知育なんだって驚いたよ。

なんかホッとしたよね。特別なことをしなくても、今からでもできることがあるって。

俺も今日から寝る前の絵本の時間、もっと大切にしようと思った!

3歳までって短いけど、可能性が詰まってる時期なんだなあ。

知育に迷っているすべての親へ――この本は、“正解を与える”のではなく、“子どもの力を信じて関わる”ことの大切さを教えてくれます。

今できることを、無理なく丁寧に重ねていくだけで、子どもの未来はしっかりと育っていくのです。