この記事はで読むことができます。

ねぇTom、最近「親の言葉が子どもの性格を決める」って聞いたんだけど、ちょっと怖くなっちゃって…。

ああ、それ俺も読んだことあるかも。些細な言葉でも、子どもの心には深く刻まれるらしいね。

つい「ちゃんとして!」とか言っちゃうことあるんだけど、それがダメージになってたらと思うと不安で…。

実際、“よかれと思って”の声かけが、子どもにとってはプレッシャーや否定に感じられることもあるらしいよ。

そうなんだ…。でも、じゃあどうすればいいの?何を言ったら良くて、何を避けるべきかって、意外と難しくない?

うん。でもね、最近読んだ資料に「非行に走る子どもたちの背景には、親の言葉による影響が共通して見られる」って書かれてて、すごく考えさせられた。

非行まで…!?そんなに影響あるんだね。うちはまだ小さいけど、今のうちから気をつけなきゃいけない気がしてきた。

「ちゃんとしなさい」「なんでできないの?」親としては何気なくかけたつもりの言葉でも、子どもの心には深く突き刺さっていることがあります。

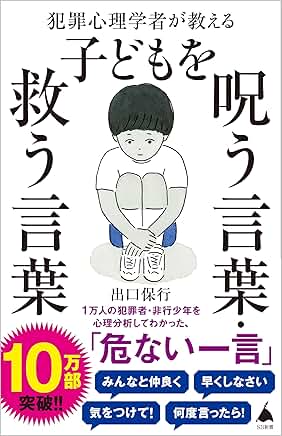

本記事では、少年院に入った子どもたちの言葉や家庭環境をもとに、親の言葉が子どもにどれほどの影響を与えるのかを見つめ直します。

非行や問題行動の裏側には、“親のひと言”が子どもの自己肯定感を傷つけていたという事例も少なくありません。子どもの行動を変えるには、まず親の関わり方を見直すことが大切。とくに「言葉」は、子どもの人格形成に最も大きな影響を与える要素のひとつです。

この記事を読むことで、子どもの心に届く“育つ声かけ”のヒントが得られるはずです。

親の言葉は、子どもの自己認識をつくる“内なる声”になります。繰り返し聞く言葉が、子どもの思考や行動のベースになっていくのです。

「ちゃんとして」「どうせできない」は、無意識のうちに子どもの心を傷つけます。“よかれと思って”の声かけが、逆効果になっているケースもあるのです。

否定するのではなく、「あなたのままでいい」というメッセージを届けることが大切です。日常の会話の中で、子どもの心を支える習慣をつくることができます。

親が日常的にかける言葉は、子どもの中で「自分とはこういう人間だ」という自己認識をつくっていきます。なぜなら、子どもは親からの評価をそのまま自分の価値として受け止めるからです。

本書では、少年院に入った子どもたちの多くが「親から褒められた記憶がない」「ダメだとばかり言われていた」と語っていました。それは、親の言葉が子どもの“内なる声”となり、否定の言葉ばかりが心の中に響き続けていたことを意味します。

例えば、「なんでそんなこともできないの?」という叱責は、子どもの中で「自分はできない子なんだ」という思い込みに変わっていきます。その結果、自信を失い、挑戦を避け、時には自暴自棄に走るような行動に至ってしまうのです。

私たち大人でも、「できない」と言われ続ければやる気がなくなります。まして、親の言葉は子どもにとって“世界のすべて”のような影響力を持っています。

だからこそ、子どもにかける言葉は、未来の子どもの「自己肯定感の土台」になると意識すべきなのです。つまり、親のひと言は、子ども自身の“人生のナレーション”をつくっているのだと考えるべきです。

親が何気なく口にする言葉の中には、「子どもを思って」のはずが、逆にプレッシャーになっているものもあります。なぜなら、親の価値観を押しつけるような言葉は、子どもの自由や個性を奪ってしまうからです。

本書に登場するケースでは、「〇〇しないと恥ずかしいよ」「もっとちゃんとしなさい」といった言葉が、子どもにとって“呪い”になっていたと語られています。こうした言葉は、親が「子どものために良かれと思って」言っているつもりでも、子どもは「自分はダメな人間だ」と感じてしまうことがあります。

たとえば、「なんで妹みたいにできないの?」という比較の言葉は、自信を削り、他者への嫉妬や劣等感を生み出します。親が理想を高く持つほど、それに応えられない子どもは「愛されていないのでは」と誤解してしまうのです。私もつい「しっかりして!」と口にしてしまいそうになりますが、それがプレッシャーになっていると思うとハッとさせられます。

親の正義や期待が、子どもにとっては“苦しさの種”になることもあるのだと理解しておく必要があります。つまり、「良かれと思って」は、子どもの立場から見れば「否定」にもなりうるということを忘れてはいけないのです。

大切なのは、「何を言わないか」ではなく、「何をどう伝えるか」を意識することです。なぜなら、親の声かけは“しつけ”ではなく“育てる関わり”だからです。本書では、「あなたがいてくれて嬉しい」「いつも頑張ってるね」といった“承認の言葉”が、子どもの心を安定させ、行動を前向きに変える力になると述べられています。

具体的には、子どもがうまくできなかったときも「挑戦したことがすごいね」と努力に注目して声をかけてみる。また、失敗したときには「うまくいかなくて悔しかったね。でもその気持ちは大事だよ」と、感情に寄り添って受け止める。こうした言葉は、子どもに「自分は価値のある存在だ」と感じさせ、自信の土台を育てていきます。

私も最近、失敗して泣いていた子どもに「悔しかったね。でもチャレンジできてカッコよかったよ」と声をかけたら、私の言葉を理解しているか分かりませんでしが、嬉しそうに顔を上げた姿が印象に残っています。

何か特別なことをする必要はありません。毎日の“ひと言”を変えるだけで、子どもの表情や行動も確実に変わっていきます。つまり、子育ては「正しく叱る」ことではなく、「あたたかく支える」言葉をどれだけ届けられるかにかかっているのです。親の言葉は、子どもを傷つける“刃”にも、支える“橋”にもなります。

たとえば、子どもが泣いたり怒ったりしているときに「泣かないで」ではなく、「悔しかったね」「できなくてイヤだったよね」と気持ちを言葉にして返してみましょう。感情に寄り添われる経験が、子どもの安心感と自己肯定感の土台になります。まずは“わかってくれる人がいる”という実感を持たせてあげましょう。

“指示”や“注意”よりも、行動へのポジティブなフィードバックを意識してみてください。たとえば、「ちゃんと片づけて」ではなく「おもちゃ片づけてくれて助かったよ」と伝えるだけで、子どもは自分の行動に意味を感じられるようになります。やる気と自信が育ちます。

どんなに小さなことでも、「がんばってたね」「見てたよ」「そのやさしいところ、すてきだね」といった声かけを1日1回意識してみましょう。子どもは自分の存在が大切にされていると感じ、心が安定していきます。日々の積み重ねが、子どもの“自己肯定感”を静かに育てます。

家庭教育や子どもの非行防止に関する具体的な事例と、それに基づいた実践的なアドバイスが豊富に盛り込まれており、親や教育者にとって有益です。特に、どのような言葉が「呪いの言葉」となり得るかを示したうえで、代わりにどのような言葉が望ましいかまで解説している点は現場で役立ちます。ただし、すべての家庭に当てはまるとは限らず、子どもの特性によってはそのまま応用しにくいケースもあり、その点でやや汎用性に欠ける面があります。

平易な語り口で専門用語も丁寧に解説されており、心理学の知識がない一般の読者でもスムーズに理解できます。実際の非行少年や犯罪者のケースをストーリー仕立てで紹介しているため、抽象的な理論が具体的なイメージと結びつきやすく、読者の納得感を高めています。とはいえ、一部の概念(例:確証バイアスや内観療法など)はやや説明が抽象的で、もう少し図や図解的な説明があるとさらに良かったでしょう。

本書で扱われている知見は家庭内の子育てに強くフォーカスされており、学校現場や他の教育的文脈でも一定の応用は可能ですが、応用には読者自身の解釈力が求められます。親子関係を中心に描かれているため、たとえば教職員や福祉関係者がそのまま利用するには一工夫が必要です。また、「犯罪予防」という目的に特化している分、通常の子育ての悩みに対する答えとはややズレが生じる場合があります。

著者の豊富な現場経験に基づく語り口には説得力があり、エピソードの構成も巧みで、読み物として非常に引き込まれます。章立てもわかりやすく、冒頭に事例、次に解説という構造が反復されており、読者は自然とリズムよく読み進められます。また、情緒的な描写と論理的な説明のバランスも非常によく、読書体験として心地よい内容になっています。

心理学および犯罪心理学の知見がしっかりと踏まえられており、著者が法務省や少年院で積んだ実務経験に基づく分析も的確です。専門書としてはやや平易な語り口であるため、学術的な裏付けや文献の引用は少ないものの、その分野の専門家が読んでも一定の信頼に足る内容です。ただし、一般向けにアレンジされた記述のため、理論的な深掘りを求める読者には物足りなさを感じさせるかもしれません。

読んでて、ちょっとドキッとしたよ。うちも言ってるかもな…「ちゃんとして」って。

うん、俺も。良かれと思って言ったことが、子どもの自己肯定感を下げてたかもって思うと反省する。

でも、気づけた今がきっと変えるチャンスだよね。

そうだね。完璧を目指すより、ひと言を大切にすることが子どもを育てるってことなんだなって。

明日から「できたね」「ありがとう」って、ちゃんと伝えるようにしてみよう。

それだけでも、きっと子どもの心に“安心”が増えると思うよ。

親のひと言が、子どもの“心の声”をつくる。だからこそ、今日のひとことを少しだけ変えることが、子どもの未来を変える最初の一歩になります。