この記事はで読むことができます。

ねぇTom、幼児教育って最近よく聞くけど、正直うちには関係ないって思ってたのよね。小学校受験するわけでもないし…。

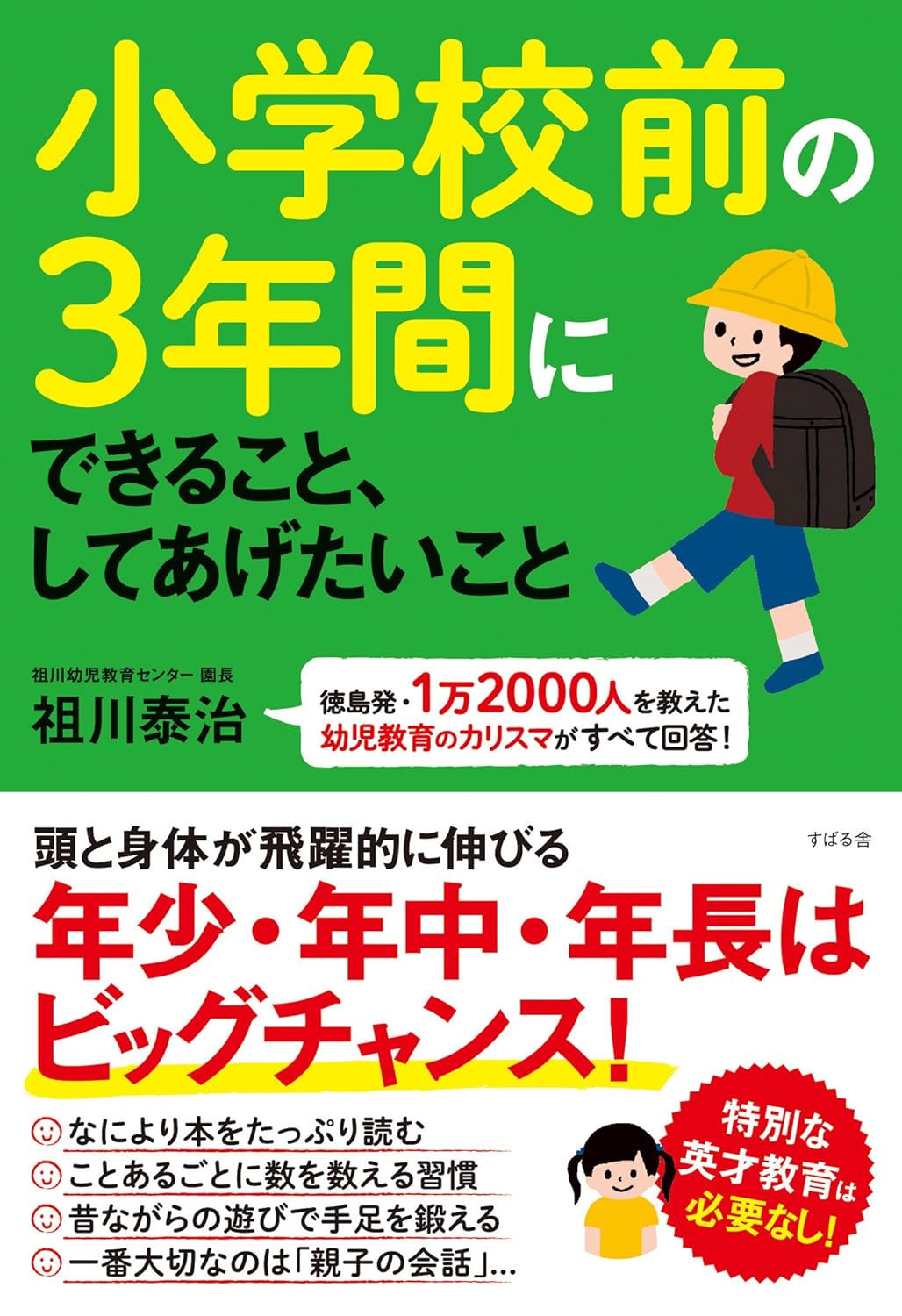

わかるわかる。でもこの前読んだ本に「3〜6歳が土台づくりのゴールデンタイム」って書いてあって、ちょっと焦ったよ。

えっ、そんなに大事なの!?もう遊ばせてるだけでいいか〜って思ってたわ。

でもさ、遊びの中に“学び”を取り入れるだけで、ぐんと成長するらしいよ。しかも、英才教育とかじゃなくて、スーパーの買い物とかでいいんだって。

「ひらがなが書けるか」「計算ができるか」よりも、もっと大切なことがあります。

それは、“考える力”や“やり抜く力”の土台を、幼児期にどう育てるかということ。小学校受験や特別な英才教育ではなく、普段の暮らしの中で、子どもが楽しく学べる工夫がたくさんあるのです。

小学校の学びを先取りすることが“幼児教育”ではありません。生活や遊びの中で、考える力・感じる力を育てる“土台づくり”こそが目的なのです。

特別な教材や教室に通わなくても、家庭の中に知育のチャンスは無限にあります。買い物や会話、絵本の読み聞かせなど日常の行動が、最高の学びになります。

脳の発達が最も活発な時期で、吸収力が驚くほど高いからです。この時期に得た“感覚”や“習慣”は、将来の学力や人間力に大きく影響します。

| 著者 | 祖川 泰治 |

| 出版社 | すばる舎 |

| 出版日 | 2015年12月1日 |

| ジャンル | 子育て・教育法 |

幼児教育と聞くと、どうしても「早く字が書けるようになる」「計算ができるようになる」といった先取り学習を想像しがちです。しかし本書では、それはまったくの誤解だと明確に指摘しています。

幼児教育の本質は、“知識を覚えること”ではなく、“物事を考える力”や“感じる力”、“伝える力”など、学びのベースとなる力をじっくり育てることにあります。つまり、小学校以降の学習や人間関係の土台となる力を、今のうちに自然な形で育てておくという考え方なのです。そのためには、ドリルをさせるよりも、親子の会話や生活の中での体験が何より大切になります。

たとえば、スーパーでの買い物一つでも、「この魚、なんて名前?」「どっちのリンゴが大きいかな?」と問いかけるだけで、子どもは語彙力・観察力・比較する力を養っていきます。名前を知ることは語彙力につながり、大きさを比べることで数量感覚が育まれるのです。

また、絵本の読み聞かせや、家の中でのちょっとした遊びの中で、数や形、色や順番といった概念を体験的に学ぶこともできます。こうした“感覚の貯金”が、のちのち算数や国語の理解に大きく影響するのです。

しかも、これらの活動はすべて“楽しみながら”できるものばかり。子どもにとって苦痛なものではなく、むしろ好奇心をくすぐられる体験として受け取られるのがポイントです。

そして、その楽しさを一緒に味わいながら関わる親の存在が、子どもの心の安定や自己肯定感を支えてくれます。早く結果を求めるのではなく、今この時期にこそ、焦らず、じっくりと「根っこを育てる」ような意識が求められているのです。だからこそ幼児教育は、“知識の詰め込み”ではなく、“生きる力の土台”をつくるものなのだと、本書は繰り返し教えてくれます。

多くの親は「遊んでばかりいて大丈夫なの?」と不安に思いがちですが、本書ではむしろ逆の発想を教えてくれます。子どもにとって、遊びはまさに“学びそのもの”。楽しく遊ぶ中にこそ、集中力・記憶力・判断力・想像力など、将来必要となる多くの力が自然と育まれるのです。

特に3〜6歳の時期は、脳の発達が非常に活発な時期であり、スポンジのようにどんなことでも吸収します。そんな大切な時期に、無理に机に向かわせるのではなく、遊びを通して「快」を感じさせることが、学びへの土台づくりになるのです。

本書では、日常の中で取り入れられる遊びの例が多数紹介されています。例えば、階段に数字を貼って、上るたびに「いち、に、さん」と数える。これだけで数唱と数の順序が自然と身につきます。タングラムや迷路、パズルといった遊びも、図形センスや空間認識力を育てるための絶好のツールです。また、サイコロやトランプ、UNOなどのカードゲームでは、数の感覚・記憶力・ルールの理解・コミュニケーション力など、さまざまな能力を鍛えることができます。

ポイントは、遊びの“種類を多く持っておく”こと。子どもは飽きやすいものなので、一つの遊びに執着せず、興味が移ったら別の遊びを提案する柔軟さが必要です。

たとえ買ったばかりのタングラムを3日で飽きたとしても、それは「向いてない」のではなく、“その時の気分ではなかった”だけ。半年後にまた遊び始めることだってあります。大切なのは、「子どもは飽きるもの」という前提を理解し、遊びの選択肢をたくさん用意しておくことです。そして、親が一緒に楽しむ姿勢を持つことで、子どもにとって遊びの時間が“最高の学びの時間”になるのです。

どんなに良い知育玩具や教材があっても、それを活かすのは“親の関わり方”です。本書では、幼児期において最も重要なのは“親子の会話”であると断言しています。

特に幼児期の子どもは、言葉のシャワーを浴びることで、語彙力・表現力・思考力がどんどん育っていきます。「かわいい鳥が鳴いてるね」ではなく、「まんまるなウグイスが、チュンチュンと元気に鳴いてるね」と話すだけで、子どもの言葉の貯金は大きく膨らみます。これは、絵本の読み聞かせにも通じる重要なポイントです。

また、本書では“親が先に挨拶をする”“丁寧な言葉を使う”など、親が「お手本」になる姿勢の大切さも語られています。子どもは親の言動を常に観察しており、それをそのまま真似していきます。

「ありがとう」「ごめんなさい」が自然に言える子は、親がそれを普段から言っている家庭です。そして、子どもが感情をうまく言葉にできないときも、親が「悔しかったんだね」「がんばったね」と代弁してあげることで、感情の整理力と共感力が育っていきます。

さらに、男女の違いにも配慮が必要です。男の子は興味がないと動かず、気持ちが乗らなければまったく反応しないこともあります。そんなときは「ロボット作戦」など、子どもが楽しく感じる工夫で誘導することが大切です。一方、女の子はまじめに何でもこなしてくれるぶん、期待に応えようとして無理をしてしまうことがあります。だからこそ、親が“やらせすぎていないか”を常にチェックし、時にブレーキをかけてあげる必要もあるのです。

結局のところ、どんな教育法も、親子の信頼関係があってこそ効果を発揮します。親が“見守る”“寄り添う”“受け止める”という姿勢を持ち続けることが、子どもにとって最高の教育環境になるのです。家庭こそが最強の教育現場であり、親の関わり方次第で、子どもの未来は大きく変わっていくのだと本書は教えてくれます。

まずは、家庭の中で子どもが普段している遊びに、ちょっとした“学びの工夫”を加えてみましょう。例えば、階段に1から10までの数字を貼って、上り下りするたびに一緒に数を声に出すだけで、自然と数唱が身につきます。買い物の際には、「どっちが重いかな?」「赤い野菜はどれかな?」など、観察力や語彙を育てる質問を投げかけましょう。

絵本を読んだ後に、「このお話の中でびっくりしたところはどこ?」と感想を聞くのも立派な学びの時間になります。子どもの目線に合わせて、“学び”を“遊びの一部”にするのが成功のコツです。

日々の会話こそ、最高の知育ツールです。たとえば、「今日はどんなことがあった?」と聞く代わりに、「今日は誰と何をして遊んだの?」「どんな色の服を着ていた?」など、具体的な問いかけをしてみましょう。言葉を引き出すような質問を心がけることで、語彙力だけでなく記憶力や表現力も鍛えられます。

また、親自身が「お肉は炒めると色が変わるね」「あの雲、魚みたい」といった観察や気づきを言葉にすることで、子どもも自然と真似をするようになります。日常を豊かな言葉で彩ることで、子どもは思考する習慣を身につけていくのです。

子どもは気分や興味で行動が大きく変わるものです。そのため、迷路・パズル・積み木・絵本・ボール遊びなど、いくつかの“遊びの引き出し”を用意しておくことが大切です。「何して遊ぶ?」と聞いたときに選択肢があるだけで、子どもは主体的に遊びを始めやすくなります。

たとえば、棚に知育アイテムを並べておいて「今日はどれを選ぶ?」と視覚的に選ばせるだけでも効果は抜群です。飽きたと感じたらしばらくしまっておき、数週間後にまた出す“ローテーション方式”もおすすめ。子どもに“選ぶ自由”を与えることで、遊びへの意欲も自然と高まります。

家庭で手軽に取り入れられる教育方法が豊富に紹介されており、すぐに実践可能なアドバイスが詰まっています。市販のドリルに頼らず、日常生活や遊びの中で子どもの力を育てるアイデアが多数ある点で非常に実用的です。特別な道具や知識を要さない点も、多くの家庭にとって助けになります。親がすぐ行動に移せる構成になっているのが大きな利点です。

平易な語り口で書かれており、専門用語も少なく、教育初心者の親にも理解しやすい内容です。具体例(例:買い物での声かけやボール遊びなど)や、子どもの反応も描かれていて、イメージしやすい構成になっています。また、「かっこいい」と子どもをほめる実践的な言い回しなど、読者がすぐに真似できる工夫が随所にあります。

基本的にはすべての家庭に応用可能な内容ですが、一部「家庭での十分な関わりが前提」とされる部分があり、時間的・経済的に余裕のない家庭にとっては実行のハードルがやや高く感じられるかもしれません。また、やや「母親目線」に偏った表現があり、多様な家庭構成に対する配慮がもう少し欲しいところです。

口語調でテンポよく進み、親しみやすい文章です。ただし、同じ主張の繰り返しや、内容が冗長に感じられる箇所も散見されます。章の構成が明確で、見出しもわかりやすいですが、ボリュームが多くて一気に読むにはやや負担感がある可能性があります。

実践的な知識と経験に裏打ちされた内容ではあるものの、教育学的な根拠や最新の発達心理学の知見などはあまり触れられていません。筆者の30年の現場経験に基づくリアルな説得力はありますが、学術的・理論的な裏付けがもう少しあるとより信頼性が高まったでしょう。

いや〜思ってたよりずっと簡単に始められそうな幼児教育だったね。

うん、ポイントは「特別なことをする」じゃなくて、「普段をちょっと工夫する」ことなんだな。

まずはスーパーで野菜の名前、ちゃんと教えるとこから始めよっかな。

3〜6歳は、人生でもっとも吸収力が高く、感性も伸びる黄金期。親子の関わりと、日常のちょっとした工夫が、未来の可能性を大きく広げます。

特別な教材や習い事よりも、“いまこの瞬間”をどう過ごすかが何より大切です。家庭の中にこそ、最高の学び場があるのです。