この記事はで読むことができます。

ねぇTom、うちの子って最近なんでもこっちの顔色うかがうのよ。おもちゃ取るときも、チラッて私の顔見て…。

あ〜、それ分かる。「これ、やっていいのかな?」って聞くような目するんだよね。

そうなの。まだしゃべれないけど、なんか“自分の判断”じゃなくて“こっちの反応”で動いてる気がして…。

それ、実は育ち方としてはすごく大事なポイントみたいだよ。親の関わり方で、自主性とか考える力って育ち方が変わるらしくて。

えっ、もうそんなのが関係してくるの?まだ1歳だし、ただ見守ってればいいのかと思ってた…。

僕もそう思ってたけど、最近読んだ本に「1歳でも“見せ方”で脳の使い方が変わる」ってあって、けっこう衝撃だった。

「まだ1歳だし、好きに遊ばせておけばいいよね?」そう思っていたけれど、ふとした仕草や表情から、子どもが“親の顔色”をうかがっていることに気づく瞬間はありませんか?

本記事では、発達初期からでも“考える力”や“自主性”が育つ関わり方について紹介します。

親が先回りして正解を与えると、子どもは「自分で考える必要がない」と学習してしまいます。たとえ発達初期でも、「考える余地」を残すことが大切です。

まだ言葉を話さない時期でも、選ばせる・見守る・待つという関わりで、子どもの脳は“自分で決める感覚”を育んでいきます。

日常の中で“問いかける”“共感する”“応援する”という姿勢を意識することで、子どもが自信を持って選び、動けるようになります。

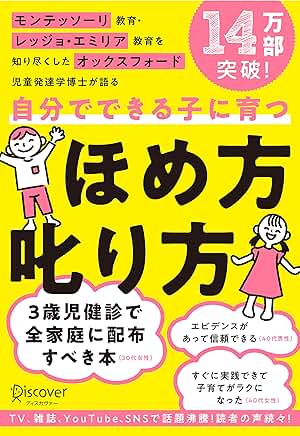

| 著者 | 島村 華子 |

| 出版社 | ディスカヴァー・トゥエンティワン |

| 出版日 | 2020年4月17日 |

| ジャンル | 子育て・教育法 |

子どもの考える力を育てるために、親は“答えを教える”のではなく、“問いかける”姿勢を持つことが大切です。なぜなら、子どもは大人の問いに向き合う中で、「どうしよう?」「これでいいかな?」と自分で考える習慣を育てていくからです。本書では、「教えるのではなく、考えさせる関わりが子どもの脳を育てる」と繰り返し強調されています。

たとえば、積み木で遊んでいるときに「それ違うよ」とすぐに正すのではなく、「どっちが高いかな?」「どうなってるんだろう?」と問いかけてみる。その一言が、子どもの“選ぶ・試す・感じる”を引き出します。

私自身も、つい「こうしたほうがいいよ」と口を挟みたくなるのですが、グッとこらえて見守ると、子どもなりに工夫して動き出す場面が増えました。答えを与えるより、「考える時間を渡す」ことの方が、ずっと意味があると気づかされました。

また、問いかけは言葉がまだ出ない1歳児でも有効です。声のトーンや表情、指差しなど、子どもは大人の投げかけをしっかり受け取っています。つまり、親の問いかけは「思考のスイッチ」を押す合図になり、自主性の種をまく関わり方なのです。

子どもの成長において、親がすぐに手や口を出さず“見守る”時間を持つことがとても重要です。なぜなら、自由に動いて試す経験こそが、子どもにとっての“学び”になるからです。本書では「親が関わりすぎると、子どもは“正解を待つクセ”がついてしまう」と指摘されています。

たとえば、スプーンでうまく食べられない時でも、「こぼれちゃうからこうして」とすぐに直すのではなく、こぼしながらも自分で試す時間を大切にする。その過程で子どもは「うまくいった」「ダメだった」と実感し、次にどうするかを学んでいきます。

私の子も、最初は何度もコップの水をこぼしていましたが、「ダメ」と言わずに見守ったことで、今では自信を持ってコップを持つようになりました。もちろん、危険なときや助けが必要なときは介入しますが、それ以外はできる限り“待つ”ように心がけています。

この「待つ勇気」が、子どもの中に“試してみる力”を育てるんだと実感しています。親が「失敗=悪いこと」と捉えず、「失敗=学び」として受け止めることが大切です。つまり、子どもの“チャレンジの瞬間”に手を出さないことが、考える力と自信を育てるカギになるのです。

子どもが自分でやってみたとき、親が「すごいね!」と反応するだけでなく、「できたね」「やってみたね」と結果と行動を丁寧に言葉にして伝えることが大切です。なぜなら、子どもはその言葉から“自分はできるんだ”という実感と自己肯定感を得るからです。本書では、「ほめる」より「応援する」という視点をもつことで、子どもの内側に“やってみよう”という意欲が生まれると紹介されています。

たとえば、パズルが1つはまっただけでも「よく見てたね!」「自分でできたね」と声をかける。その一言が、「やればできる」という感覚を子どもの中に残してくれます。

私自身も、「すごいね!」だけではなく、「自分で工夫したね」など、具体的な行動を言葉にするよう意識しています。そのせいか、子どもはできたことを嬉しそうに見せてくれるようになりました。

ただ褒めるのではなく、“プロセスを認める言葉”が、子どもの自信をつくるのだと感じます。応援の言葉は、子どもにとって「自分って大丈夫」と思える“心の栄養”になります。つまり、考える力を育てるには、行動を認め、励まし、そばで支える“親のスタンス”が欠かせないのです。

子どもが遊んでいるときや迷っているとき、「これでいいの?」「どうしたい?」と問いかけてみましょう。まだ言葉が出ない1歳児でも、声や表情で“考える時間”を経験できます。「正解を教える」のではなく「考える場をつくる」ことが、思考の土台を育てます。

子どもが手こずっている場面では、すぐに手伝わずに「まず10秒待つ」と心の中で決めてみましょう。その間に、子どもが自分で工夫しようとするかもしれません。安全な範囲で“待つ勇気”を持つことが、挑戦する力と失敗を受け入れる心を育てます。

子どもが何かに挑戦したときは、「やったね」ではなく「やってみたね」「がんばってたね」と行動を認める声かけを心がけましょう。結果よりもプロセスを大切にする言葉が、自分で動く力と自己肯定感のベースになります。親の一言が、子どもの心を前向きに育てます。

本書は親が日常で実践しやすい声かけの工夫や事例を豊富に示しており、すぐに使える内容が多く含まれています。また、発達段階や具体的な状況に応じたアドバイスがあり、現場のニーズにマッチしています。「褒美と罰」に頼らない方法は子育ての根本的な見直しにもつながり、長期的な実用価値があります。

事例や対話形式が豊富で、実践場面が具体的に想像しやすく理解を助けています。一部に専門用語や引用の多さが見られ、読者によってはやや難しく感じる部分もあります。図解や箇条書きを多用しており、要点の整理も比較的明確です。

幼児から中学生まで幅広い年齢層に対応した内容で、多くの家庭や教育現場で応用が可能です。ただし、文化的背景(例:日本の家庭中心)に依存する視点もあるため、全世界的な適用には若干の調整が必要です。また、保育者や教師にも役立つが、親向けに特化しているため状況によっては再構成が必要になるかもしれません。

丁寧な文章ながら、やや冗長に感じる部分や重複表現が多く、テンポを損なう箇所があります。文字密度が高く章構成もやや煩雑なため、一気読みには向かず、辞書的に使うほうが有効かもしれません。感情に訴える表現や語り口が多く、読み手の共感を得やすい一方で、やや説教的と感じる読者もいる可能性があります。

モンテッソーリ教育やレッジョ・エミリア教育、動機づけ理論など、学術的な裏付けをもった内容が多く信頼性が高いです。教育理論に基づいており、表面的なテクニックではなく、本質的な子ども理解を促す構成になっています。ただし、専門書というより一般向けに噛み砕かれているため、より深い理論を求める専門家にはやや物足りない部分もあるでしょう。

なるほどね〜、「自分で考える力」って、こういう日常の積み重ねで育つんだね。

そうそう。言葉はまだなくても、“考えてみる”“試してみる”って行動はもう始まってるんだって。

たしかに、すぐ「それ違うよ」とか「こうしなさい」って言いがちだったなぁ…。

うん。でも、“問いかけて待つ”だけで、子どもはちゃんと自分で動き出そうとするって、本当にすごいよね。

これからは「どうしたい?」って声かけてみようかな。あと、手を出す前に10秒待ってみる!

それだけでも全然違うと思う。子どもって、ちゃんと見てるし、感じてるんだなって改めて思ったよ。

子どもが「どうしたいか」を考える力は、親の“問いかけ”と“見守り”から育ちます。正解を与えるのではなく、考える余白を残す――それが、子どもの未来を強くする習慣です。