この記事はで読むことができます。

ねぇTom、やらなきゃって分かってるのに、気づいたらスマホ見たり掃除始めたり…結局いつもギリギリになって動くんだよね。

うん、それめっちゃわかる。俺も学生の頃、レポートはいつも締切前夜だったし、社会人になってからも「あとでやろう」が口グセだったよ。

そうそう!やらない自分に自己嫌悪するのに、また同じこと繰り返しちゃって。意志が弱いだけなのかな…。

いや、意志の問題ってより、“脳のクセ”みたいなもんらしいよ。最近読んだ本で、先延ばしをやめる実践テクが紹介されててね。

へぇ!やる気とか根性とかじゃなくても変われるの?

うん、むしろ「やる気がないとできない」って思ってる時点で損してるかも。コツを知れば、“気づいたら動けてた”って状態をつくれるんだって。

なにそれ気になる!それ知ってたら、私のタスク地獄も救われるかもしれない(笑)

「やらなきゃいけないのに、なぜか手がつかない」「気づけばSNSや動画に逃げて、今日もタスクを後回しに…」

そんな“先延ばし癖”に悩むあなたへ。本記事では、誰でも今日から実践できる「後回しを防ぐテクニック」を紹介します。やる気に頼らず、自然に行動できる人になるための思考と習慣を身につけましょう。

脳には「不快なことを避けたい」という仕組みがあり、無意識のうちにやるべきことから逃げてしまいます。自分の思考のクセを理解することで、先延ばしを防ぐ第一歩になります。

小さなアクションを先に決めておくことで、考える前に体が動く状態を作れます。習慣化や環境づくりが、やる気に頼らず行動するカギになります。

心理的ハードルを下げたり、報酬を用意したりと、行動を促す仕掛けが数多く紹介されています。誰でもすぐに取り入れられる“即行動の習慣術”が手に入ります。

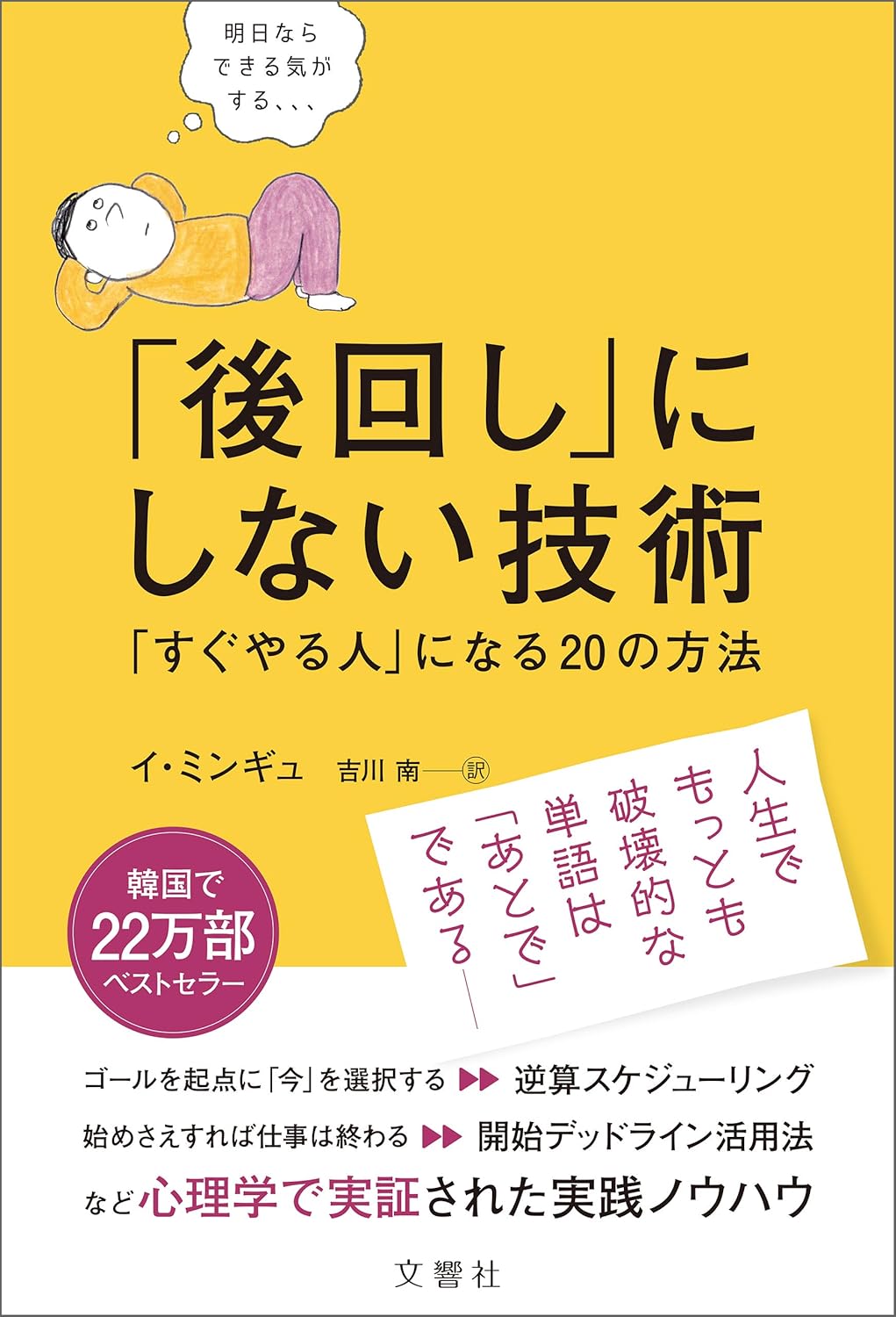

| 著者 | イ・ミンギュ |

| 出版社 | 文響社 |

| 出版日 | 2021年1月14日 |

| ジャンル | 生産性・時間管理 |

先延ばしを克服するには、「やる気が出てから動く」のではなく、「動いてからやる気を引き出す」ことが重要です。なぜなら、脳は行動を起こしたあとにモチベーションを感じる性質があるからです。本書では、まず最初の1分だけでも手をつける「1分着手ルール」が紹介されていました。

やりたくないタスクでも、1分間だけ資料を開く、ファイルを探すなど小さな行動をするだけで心理的ハードルが一気に下がります。実際に試してみると、「ちょっとだけ」のつもりが集中状態に入って、そのまま一気に進むこともありました。

また、「やる気が出ないのは普通」と前提を受け入れることで、行動へのハードルがぐっと下がります。この視点を持つことで、「できない自分」を責めずに済み、前向きなスタートが切れます。

つまり、やる気があるかどうかは関係なく、まずは「動いてしまう仕組み」を作ることが大事なのです。この考え方は、タスク管理に悩んでいた自分の行動を大きく変えるきっかけになりました。結論として、「行動→やる気」の順番で考えることが、先延ばしをなくす第一歩です。

完璧を求めることが、先延ばし癖を悪化させる原因のひとつです。なぜなら、人は“うまくやれないかもしれない”という不安が強いほど、手をつけること自体を避けてしまうからです。本書では、「完璧より“完了”を優先しよう」という言葉が繰り返し登場します。

実際、100点の成果物を目指すよりも、60点でいいから提出することを優先した方が、結果的に物事が進みやすいという実例も紹介されていました。完璧主義は一見「意識が高い」ようで、実は“恐れ”の裏返しであることが多いのです。

私も「もっと準備してからじゃないと…」と先延ばししていた案件に、とりあえず手をつけてみたら、思ったより短時間で終わったという経験があります。「とりあえず書いてみる」「途中でも一度提出してみる」など、未完成でも進める姿勢が、行動の習慣につながります。

さらに、フィードバックをもらうことで改善の視点も得られ、「完璧で始める」よりも「出してから磨く」方が効率的だと実感しました。本書は、完璧主義を手放すことで“止まっていた自分”が動き出す感覚を教えてくれます。つまり、先延ばしを減らすには「不完全な一歩を歓迎する」ことがカギになります。

行動できないのは、自分の意志が弱いせいではなく、環境が邪魔をしている可能性があります。なぜなら、人は目に入るもの・手の届く距離にあるものの影響を強く受けるからです。本書では、行動を促す「仕掛け」をあらかじめ作っておくことの重要性が語られていました。

たとえば、作業に集中したいなら、机の上を片づけ、スマホを別室に置くだけでパフォーマンスが劇的に変わります。また、ToDoリストを「机の上に見える形で置く」「1日の最初に開くアプリにする」などの工夫も効果的です。私自身も、仕事に集中できない日々が続いたとき、デスク周りを整理して“始めやすい空間”を整えたことで、驚くほど集中力が戻ってきました。

さらに、目標を共有できる人と一緒に作業したり、SNSで進捗を報告するなど、他人の目を味方につける方法も紹介されていました。行動を意志だけに頼らず、環境の力を味方につけることで“続けられる人”に変われるのです。

やる気に頼らず、「自然と動ける仕組み」を作るという発想が非常に実用的でした。つまり、先延ばしを防ぐには“自分を動かす環境”をデザインすることが最も現実的な戦略になります。

行動のハードルを下げるために、「1分間だけ手をつける」と決めておきましょう。資料を開く、フォルダを探す、メモを1行書くなどの“超小さな動き”から始めることで、やる気がなくても体が自然と動き出します。始めることが一番の壁である以上、この1分アクションが突破口になります。

「とりあえず出す」「一旦終える」ことを優先して、小さな成功体験を積み重ねましょう。完璧を目指すより、途中でも出してみることで周囲からのフィードバックも得られます。動きながら修正するスタンスが、先延ばし癖を自然と減らしてくれます。

やる気に頼らず動ける環境を整えるには、「気が散るものを遠ざける」「やることを目につく場所に出しておく」といった工夫が有効です。机の上からスマホを撤去するだけでも、集中力は格段に上がります。環境を変えれば、あなたの行動も変わります。

行動力を高めるための具体的な方法論が豊富に紹介され、日常生活やビジネスにすぐ応用できる内容です。ただし、冗長な説明が多く、エッセンスが掴みにくい場面も見受けられます。内容が整理されていれば、さらに実践的なツールとして優れていたでしょう。

身近な例が多く、読者が内容に共感しやすい構成になっています。しかし、同じ主張やフレーズが繰り返されることで理解がやや冗長になる部分もあります。一読でスッと入る構成にするには、もう少し簡潔さが必要でした。

「実行力」というテーマは、学生から社会人まで幅広く共通する課題に直結しています。家庭、教育、職場などあらゆる場面で応用可能な内容です。読者の年齢や立場を選ばない普遍性がこの本の最大の強みです。

口語的で親しみやすい一方で、文章が長く繰り返しが多く感じられます。一部のエピソードは似た内容で、読んでいてテンポが悪くなる箇所もあります。もっとコンパクトに編集されていれば、ぐっと読みやすくなったはずです。

心理学や行動経済学の引用はあるものの、あくまで啓発的なトーンにとどまっています。専門的な理論やデータの裏付けは浅く、実用面重視の一般向け構成です。そのため、学術的な信頼性を求める読者にはやや物足りなく映るかもしれません。

なるほどね〜。やる気がなくても、まず「1分だけ動く」でいいってのは気が楽だわ…。

でしょ?「動く→やる気が出る」って逆転の発想が面白いよね。

あと、完璧主義が先延ばしの元ってのも納得。私いつも「ちゃんと準備できてから」って思って結局何も始めない(笑)

うんうん、俺も昔そうだったけど「60点でもいいから提出!」ってルールにしたら動けるようになったよ。

しかもさ、スマホをちょっと遠ざけるとか、ToDoリストを紙で貼るとか…環境の工夫も現実的でいいね。

意志に頼らないって大事だよね。仕組みで行動を引き出す方が、長く続く感じする。

先延ばしは、意志の弱さではなく「行動の仕組み」がないことが原因です。“まず1分やる”“完了を目指す”“環境を変える”――その小さな工夫が、あなたを確実に行動する人へと変えてくれます。